有學習過健身的人,一開始都會常聽到「胸背手膊腳腹輪流練,每星期每個部位練1次」的說法,好像電視節目時間表般有規律的編排。

此外,另一個最普遍的說法是:

「當我們操練完一組肌肉,就應該等待至少48-72小時才重新訓練該肌組。如果操練得過於頻繁,就會不利於增肌,因為經操練變得撕裂的肌肉組織還未完全修復好。」

究竟這些說法背後有何根據?跟實際情況是否配合?

本文會向你講解肌肉增長的原理,影響恢復時間的因素,以及如何制定合適的休息時間。

一般適應綜合症(General Adaptation Syndrome)

首先要了解的概念是「一般適應綜合症」。

這名稱看似很艱深,但其實並不是病症名稱來的,而是描述肌肉於對抗壓力期間的狀態。

其概念是指人體對於抵抗壓力的適應期會有不同階段。只要不承受過分的壓力,受壓後終會復原到平衡的狀態。

請看下圖:

第一期(綠色):即未開始受壓、未開始健身或鍛煉的狀態。

第二期(黃色) – 補償階段(Compensation):身體剛開始受壓的時候,抗壓力和運動表現會下降。例如你剛開始學習做引體上升,做一、兩下便會無力,而且因肌肉撕裂而會感到酸痛。

但由於人體有補償機制,當身體面對壓力後得到足夠休息後,就會恢復起來,抗壓力變得比原來更高,提升我們的運動表現。簡單來說,就是「遇強越強」。

第三期(橙色) – 抵抗階段(Resistance):身體再次面臨同樣或更大的壓力。這時你的運動表現已經比從前更强,可能做到3-5下引體上升,甚至更多。

第四期(紅色) – 疲憊階段(Decompensation):當壓力過大,身體未能及時恢復運動表現就會下降。即我們常說的「burnout」、「chur爆」。

只要不讓身體「壓力爆煲」,並於每次訓練後得到充實休息,第二期和第三期應該是會不斷重複,即人體的抗壓能力會逐漸增強。以圖來表達會是這樣:

訓練頻率和復原時間的關係

假設你的目標是練大胸肌,決定一星期練100下掌上壓,你會選擇

- 分兩天練(如星期一及四),每次50下

- 分五天練(星期一至五每天練),每次20下

哪一個?

研究顯示,假設總訓練量相同,不同的訓練頻率都能夠帶來相若的增肌效果。

如果採用每次較少的訓練量,對肌肉造成較小壓力,因此恢復時間較短,但抗壓能力的增幅亦會較少。(下圖藍色線)

而如果每次的訓練量增加,對肌肉造成較大壓力,抗壓能力的增幅會較多,但亦需要較長時間恢復。(下圖橙色線)

肌肉復原的三個指標

跟傷口的復原和癒合不同,肌肉的「復原」是一個相對模糊和主觀的概念。我們可以分3個層面去理解和衡量肌肉的復原:

舉重表現

即是假設你一般能做到每組5下引體上升,今天練完後肌肉因撕裂而感到疲勞和酸痛。你需要休息多少天,才可以再次做到相同次數呢?

研究指出,不同的健身訓練動作都需要約48小時,才能讓人體完全恢復舉重表現。

但這也是因人和動作而異,有可能不需48小時,亦可能需要更長時間。後段會為你講解影響復原時間的四大因素。

肌肉蛋白合成作用(Muscle protein synthesis)

「肌肉蛋白合成作用」是指身體製造蛋白質幫你修復肌肉的過程,你可以理解為修路工人利用上瀝青和磚塊,把破損的馬路(因鍛煉而受損的肌肉)重新鋪好。

於每次操練完畢後,肌肉蛋白合成作用的速率就會大幅提高。到肌肉修復完成後,肌肉蛋白合成作用的速率就會下降至原來的水平。

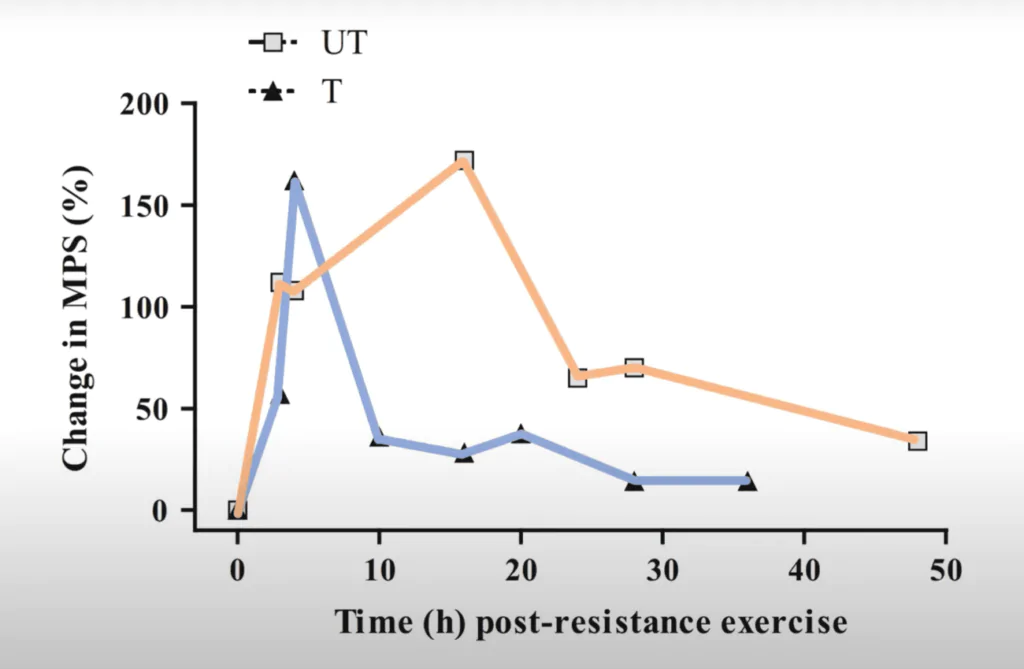

有健身經驗的人,操練後大概需要10小時,肌肉蛋白合成作用的速率就會下降至穩定水平。(下圖藍色線)

而沒有健身習慣的人,恢復需時就長很多,48小時後才下降至穩定水平。(下圖橙色線)

肌肉蛋白合成作用只是反映肌肉的修復速度,跟增肌的成效沒直接關係。

但我們可以得出的結論是,即使訓練量完全一樣,有經驗的健身者會比健身新手恢復得較快,可能並不需要普遍所說的48小時。

肌肉酸痛程度

首先要強調一點:「酸痛感跟肌肉的增長度無直接關係。」

許多人常說「No pain no gain」,沒錯有付出有辛勞才會有收穫,但並不代表越辛苦的事就是越有成效。

套用於健身和運動這個版塊,筆者很怕有些人以為練得愈辛苦、肌肉愈酸痛或疼痛就是好,結果不但練不出理想的身型,到頭來還搞出一身傷患。

鍛煉後感到極度酸痛不代表一定能長出大肌肉,肌肉酸痛程度只是反映肌肉修復進度的指標。

跟「肌肉蛋白合成作用」類似,鍛煉後的酸痛程度的恢復,跟你的健身經驗也有直接關係。

有研究曾經找來一群健身新手,安排他們進行兩次的二頭肌訓練,兩次相隔7天。

第一次操練後,48小時後他們的肌肉酸痛感達到最高點,而96小時後還未下降至穩定水平。(下圖藍色線)

但是相隔7天的第二次訓練後,他們的肌肉酸痛感增幅就比第一次明顯小許多。(下圖橙色線)

影響復原時間的四大因素

總訓練量

當總訓練量愈多,所需的復原時間就會愈長。

每組次數

當每組動作都做到極限才停下來,所需的復原時間就會較長;但如果每組動作於未到達極限便停下來,就會復原得較快。

訓練動作的類型

複合動作(即同時活動多個關節和肌組的動作,例如硬舉)所需的復原時間一般較長;而單獨動作(即只會活動一個關節和肌組的動作,例如二頭彎舉)所需的復原時間一般較短。

熟練度

如果你是剛接觸健身的新手,或者剛開始掌握一個健身動作,所需的復原時間就會較長;但是當你熟習一個動作的發力方式後,復原時間就會漸漸縮短。

總結

整體來說,訓練後所需的恢復時間可介乎於1-5天,視乎以上的四大因素。

如果你不肯定操練一組肌肉後該休息多久的話,就應該先以48小時為起點。如果48小時後仍然感到肌肉疲勞或酸痛,就應該繼續休息。

操練後,你可以觀察自己操練後隔天的身體反應,例如操背後是否連換件衣服都會感到酸痛 、操腳後是否連下兩級樓梯都會腿軟等等。

當疲勞感和酸痛感已消退得七七八八,即表示肌肉已經復原到相當程度,這時候就可以進行下一次的練習。

如果你操練後隔天沒有感到明顯的疲勞感或酸痛感,即使立即進行第二次練習,相信問題也不大,並不一定要待夠48小時。

但如果你只是剛剛開始掌握該訓練動作,復原時間通常會比較長,可能要休息4天或以上才可以再次訓練。

延伸閱讀: