如果你有看過幾次中醫,或者對中醫學稍有研究,應該都會聽過我們的身體和所有食物也有分「寒」和「熱」的概念。

可是,很多人對此概念沒有深入認知,因此會產生許多誤解。

例如有人覺得自己是偏寒體質,因此連吃一小碗沙律或水果都怕會太寒涼;有人長一兩顆痘痘就覺得自己太「熱氣」,趕快跑到涼茶店買碗涼茶來喝。但事實是否這樣呢?

本文會說明正確的「寒熱」概念,並分享增強體質的飲食方法。

常見對「寒熱」的誤解

首先,「寒底熱底」這概念並非源自中醫,只是民間習以為常的說法。

以下是常見對「寒熱」的誤解,以及是中醫師李宇銘所講解的正確概念。

誤解1:人體只有寒熱之分

中醫角度來說,一個人的身體很難會完全是寒或完全是熱。大部份人的身體都是「寒熱並見」,例如是「上熱下寒」、「胃熱脾寒」、「腸熱宮寒」等等。

而同一個人身體中的不同部位,也可以同時有寒和熱。

因此,說一個人是「寒底」或「熱底」的說法是很片面,不能準確反映一個人的身體狀況,因此並不正確。

誤解2:食物只有寒熱之分

經常聽「一粒荔枝三把火」、「吃煎炸東西會上火」、「西瓜吃得多會寒涼」。

可是,所有食物的寒熱並不是「二元對立」,而是有程度之分,就好像量度酸鹼值的pH值一樣。

例如水的pH值是7;微酸的食物pH值是5-6,強酸(例如胃酸)pH值是1;微鹼的食物pH值是8-9,強鹼(例如漂白水)的pH值是13。

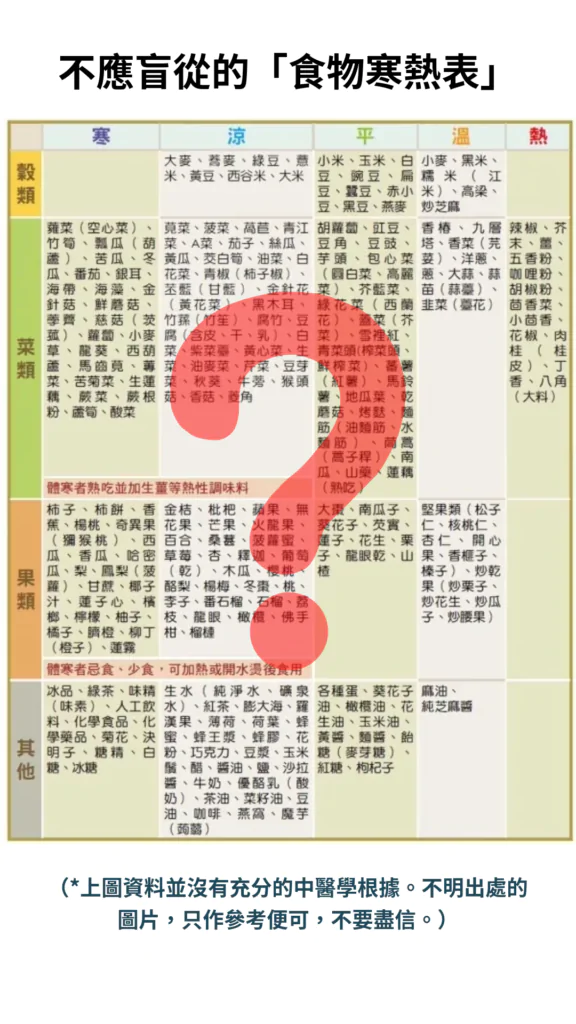

互聯網上不難找到類似下圖的「食物寒熱表」,但這些資料並沒有充分的中醫學根據。不明出處的圖片,只作參考便可,不要盡信。

而除了吃什麼食物之外,份量也直接影響食物對身體的反應。

你間中吃一碗西瓜,和一口氣吃一整個西瓜,根本是兩回事;就好像你拿1:99稀釋漂白水來消毒洗地沒問題,但直接把漂白水倒在地上,恐怕連地板也會腐蝕掉。

誤解3:熱底人不應吃溫熱食物,寒底人不應吃寒涼食物

過於執著「寒熱」概念的人,以為自己是「寒底」就不能吃寒涼的食物,並且要吃許多溫和的食物來中和。

但事實是,人體是一個動態、會自行調節的系統,可說是世上最精密而複雜的機器。

我們的身體本來就有能力適應不同的氣候、飲食和生活習慣,來保持身體內在的平衡。

身體的寒熱會透過各種方法自行調節,例如是排汗、排泄、長出痘痘、出疹等。愈是健康的人,愈能夠維持自身內在的平衡。

因此,並沒有必要過分擔心自己吃錯什麼而加重身體的寒熱,只要不過分偏食便可。

正確的寒熱觀念

健康的時候,無需要擔心寒熱

人體如果本身健康、氣血充足,即使偶爾吃到較寒或較熱的食物,也能夠自行調節。

這就是為什麼有些人吃「特辣」或經常打邊爐也不會「上火」,有些人吃很多寒涼食物也不會有毛病。

如果身體夠強壯,即使食物較寒或較熱,也不會對身體造成傷害。

反之,許多都市人普遍的問題並不是吃得太寒或太熱,而是本身輕微貧血而不自知,或者久坐不動運動太少,導致氣血不足。

吃得稍寒反而對健康有益

許多人會避開寒涼的食物,但其實吃多一點寒涼的食物反而對健康有利!

原因是這能強化身體內在的平衡能力,使身體較不怕冷。這原理就好像如果要把自己訓練成較不怕冷的體質,就不要穿那麼厚,要讓身體漸漸適應寒冷的天氣。

如果經常拿薑茶等溫熱食物來舒緩寒涼的體質,效果只是暫時性,並不會維持很久。長期這樣做的話 ,更加會漸漸削弱人體自我恢復陽氣的能力,讓腸胃變得不需要那麼多陽氣,令身體更加怕冷。

所以,無需要過份避免或擔心食用寒涼的食物。這是鍛煉身體陽氣的過程,可以令身體更加強壯,亦較不怕冷。

生病時才吃得中性

當人體的平衡狀態不能維持,就會失去自行調節寒熱的能力,這時候就很容易病倒。

所以,生病時就不應該繼續鍛鍊飲食寒熱,而是要把身體狀態調整回到中性的水平。就好像電腦當機時,不應繼續亂按鍵盤輸入指令,而是要關機再重新開機。

當我們生病時,就應該停止活動,多喝水、多睡覺、多休息,讓身體自行修復和調整。這個時候就應該吃得清淡和中性,讓身體不用再花額外精力去調節,而是集中資源去自行復原。

有些人很擔心吃得「太寒」或「太熱」,吃每一餐都要想加什麼什麼食材來中和寒熱平衡,但其實很大機會你只是貧血或氣血不足。

除非你身患重病,否則一般正常人根本毋須過分擔心寒熱失衡。

鍛煉腸胃的五大原則

與其擔心身體是否「太寒」或「太熱」,不如想方法強化身體的自我調節能力。

可是,許多都市人由於偏食和缺乏運動,身體都處於欠缺元氣的「亞健康」狀態,中醫稱之為「偏虛」。簡單來說,就是身體檢查的每樣指標均屬正常,但自己又未能感覺到精神飽滿、精力充沛。

如果身體處於「亞健康」狀態,一味追求「寒熱平衡」並不會改善體質。因為腸胃得不到鍛煉,所以只會一直維持現有的亞健康狀態。

這個時候,就應該採用以下的五大原則來進行飲食,逐漸強化體質,讓身體變成既不怕熱又不怕寒的強壯體質。

多吃粗糧

粗糧不單是指穀物,也包括全穀類、豆類、種子等食物。盡量吃整全食物,減少食用精製食物,例如是白麵包、餅乾、蛋糕、甜食、拉麵等等。

| 粗糧(宜多吃) | 全麥麵包、蕎麥麵、藜麥、燕麥、玉米、小米、紅米、黑米、黃豆、綠豆、紅豆、青豆、黑豆、花生、蕃薯、淮山、薯仔、芋頭 |

| 精製食物(少吃) | 白麵包、拉麵、白麵條、餅乾、蛋糕、Pizza、所有甜食 |

多菜少肉

這個是老生常談吧。蔬菜含豐富纖維,有助腸道蠕動和防止便秘;而吃肉過多(特別是紅肉)會令身體較難消化。

因此,不要只吃肉來補充蛋白質,而是要用較均衡的飲食來攝取,例如是肉、魚、蛋、豆類、種子,亦可以選用含整全蛋白質的蛋白配方來補充。

盡量生吃蔬菜

生的蔬菜含豐富的消化酶,有助將食物分解並消化掉。它們亦含有豐富纖維,有助消化。而一些含豐富維他命C的蔬菜(如紅、黃椒)一經煮熟後,其營養價值便會大幅下降,因此應該盡量生吃。

不過,有部份蔬菜生吃的確太硬或較難消化,例如是生的薯仔;或者味道對部分人來說不易入口,例如是生的洋蔥。

要判斷一種蔬菜是否可以生吃,其實只要相信自己的直覺或觀察身體反應便可以。如果一種蔬菜生吃你會感到極度抗拒,連咬也咬不開,或者吃進肚子內會引起腸胃問題,就無謂勉強了。

即使不能生吃也好,也應該用較低溫和清淡的方式烹調,例如是清蒸或燉煮,避免用高溫煎炒或油炸,就能夠減低對腸道的負擔。

吃七分飽,間中斷食

日本人其中一個良好的飲食習慣就是每餐只吃七分飽,而不像香港人般經常要吃自助餐撐爆自己的胃。因此,於日本會較少看到像香港般的肥胖中年人。

不要吃到十成飽,讓身體和消化系統有休息的空間,除了幫助消化之外也有助營養吸收。

而近來流行的間歇性斷食(Intermittent fasting)更有助調控胰島素水平,改善消化。不過,如果你本身有長期病患,建議先諮詢醫師意見才開始進行斷食。

吃得稍為寒涼

上文已解釋為何吃得稍寒反而對身體有益,在此不再重複。不需刻意迫自己去中和或抵銷身體的寒熱,只要留意食用份量,每類食物適可以止地吸收便可以。

總結

總括來說,「寒熱」這概念是被過份強調和濫用,中醫對寒熱的解釋雖然是很複雜,但一般人也無需要深究。

我們於健康的狀態下,即使偶爾吃得寒涼或溫熱也沒問題,身體會自行調節,所以根本無需過份擔心自己是否吃得太寒或太熱。

均衡飲食就是調節身體和訓練腸胃的最佳方法,而不是拿起每件食物都要擔心這個是否應該吃、那個能不能吃。