講到「身體數據」,從前我們只會想到身高、體重和腰圍。可是隨處健身文化的普及,愈來愈多人會運用「身體組成數據」(Body Composition Analysis)來評估自己的身型是否達標。身體組成數據中包含很多數值,例如是體脂率、肌肉重量、內臟脂肪等等,究竟應該如何解讀?如何可以運用這些數據,達成我們的健身目標?本文會為你詳細分析。

測量「身體組成數據」的方法及其原理

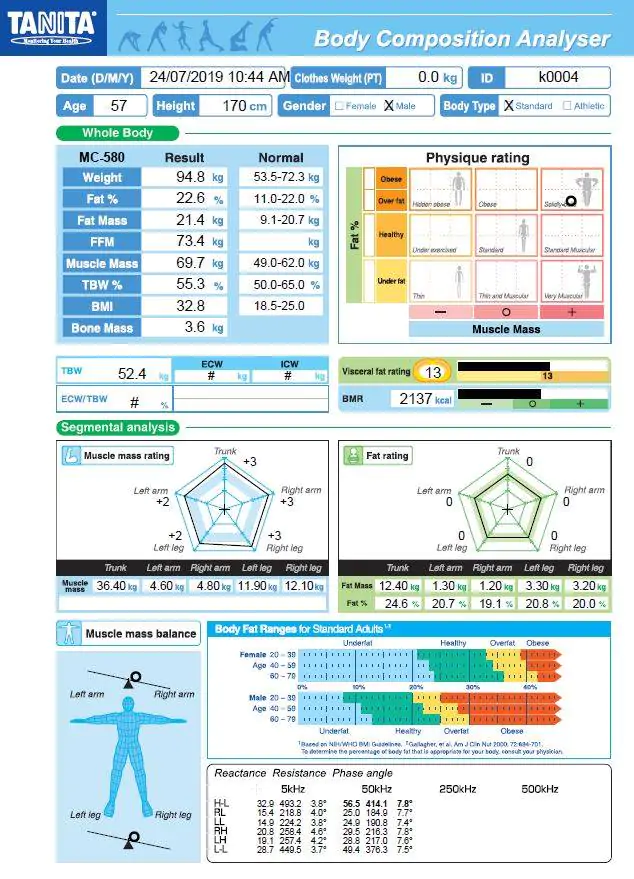

使用智能體組成磅

市面上越來越多智能體組成磅可供選購,我們可以用它配合手機程式即時檢測出自己的身體組成數據。但智能體組成磅比一般的浴室磅昂貴,如果你不想自己購買的話,亦可以找專業的健身教練或營養師幫你進行檢測和分析。

智能體組成磅的運作原理

智能體組成磅主要是透過人體電阻來檢測出身體構成數據。簡單來說,智能體組成磅會釋出微量電流流過使用者的身體,由於肌肉、脂肪和水份對電流的阻力(電阻)各有不同,因此智能體組成磅就能計算出使用者的身體構成數據。

相比傳統度高磅重計BMI,查看「身體組成數據」有何好處?

身體組成數據比BMI提供更全面的數據,讓我們更明確知道自己的身體構成。它讓我們可以清楚知道自己身體肌肉和脂肪的分佈,方便設計出合適的運動和飲食計劃來達致健身目標。此外,身體組成數據有助我們找出自己潛在的健康風險,例如內臟脂肪過高或局部肌肉量不足等等,從而讓我們可以對症下藥改善問題。

「身體組成數據」包括什麼指標?

體脂率 (Fat percentage)

體脂率是指體內脂肪佔總體重的比例,數值過高就代表體內脂肪過多,有機會引致糖尿病、高血壓、心臟病、糖尿病和其他超重相關的疾病。不同年齡和性別人士的體脂率各有不同,以下兩個列表分別為男女的參考數值:

| 消瘦 | 標準健康 | 標準警戒 | 微胖 | 肥胖 | |

| 18-39歲 | <10% | 11-16% | 17-21% | 22-26% | >27% |

| 40-59歲 | <11% | 12-17% | 18-22% | 23-27% | >28% |

| 60歲以上 | <13% | 14-19% | 20-24% | 25-29% | >30% |

| 消瘦 | 標準健康 | 標準警戒 | 微胖 | 肥胖 | |

| 18-39歲 | <20% | 21-27% | 28-34% | 35-39% | >40% |

| 40-59歲 | <21% | 22-28% | 29-35% | 36-40% | >41% |

| 60歲以上 | <22% | 23-29% | 30-36% | 37-41% | >42% |

肌肉重量 (Muscle mass)

肌肉量代表全身肌肉的總重量,於30歲左右會達到最高點,之後就會隨著年齡和缺少運動而逐漸流失。肌肉對我們的健康非常重要,它的主要功能包括:

- 活動能力及靈活度:肌肉幫助我們步行、跑步和進行日常的活動。

- 力量:肌肉為我們提供舉重、搬運物件的能力。

- 新陳代謝和體重管理:肌肉有助我們燃燒卡路里和脂肪,有助調節我們的體重。

- 骨骼健康:肌肉有助維持骨骼,減低骨質疏鬆和骨折的風險。

- 免疫力:肌肉會產生「細胞因子」(cytokines),有助維持我們的免疫力和健康。

- 血糖:肌肉有助調節血糖水平,降低患上二型糖尿病的風險。

總括來說,肌肉量高代表身體機能和運動表現較佳,而肌肉量不足會增加患上痛症和跌倒的風險。

內臟脂肪 (Visceral fat)

內臟脂肪反映人體腹部內包裹著內臟的脂肪含量。內臟脂肪過高會增加患上心臟病、二型糖尿病和某些癌症的風險。

| 內臟脂肪水平 | 建議行動 |

| 健康(1-9) | 正常水平,維持均衡飲食和適量運動就可以繼續維持。 |

| 偏高(10-14) | 應該減低卡路里攝取,並進行適量帶氧運動燃燒過多脂肪。 |

| 極高(>15) | 需要減重,開始管理飲食並進行減重運動,請咨詢健身教練或營養師意見。 |

基礎代謝率 (BMR, Basal metabolic rate)

基礎代謝率是指一個人於身體停止活動時,維持呼吸和內臟正常運作每天所需的卡路里總量。由於肌肉比脂肪需要耗用的能量較多,所以提升肌肉量就可以直接提高基礎代謝率。換句話說,肌肉量多的人會燃燒較多卡路里,更容易控制體重和減重,而這正正就是減肥人士需要進行阻力訓練來提升肌肉量的原因了。

另一方面,過多的脂肪會減慢新陳代謝,降低基礎代謝率,令減重變得困難。因此維持肌肉量對於維持健康新陳代謝和減重極其重要。

男性平均的基礎代謝率是1600-1800卡路里,女性則為約1400卡路里。

身體水分含量 (TBW, Total body water percentage)

身體水分含量代表身體內水分的總重量。男性正常的水平應為50-65%,女性正常的水平應為45-60%。身體水分含量超出60%代表水份過多,有機會引致電解質不平衡,令身體無法有效控制肌肉,造成抽筋。

另一方面,身體水分含量低於45%代表水份不足,容易引致疲勞、頭暈和降低運動表現。維持適當的身體水分含量除了靠日常飲足夠的水之外,亦需要配合均衡飲食和適量運動,讓水分得以流通到身體各處。

肢體分析 (Segmental analysis)

肢體分析會分別列出身體各個部分(軀幹和四肢)的肌肉和脂肪重量。這有助我們更清楚看到自己的身體結構,找出左右兩邊不平衡的地方。

我們可以用自己的肢體分析數據跟健康的水平比較,或者追蹤自己的數據改變。如果想集中改善較弱的身體部分,可以集中訓練該處的肌肉,並配合飲食來減低整體的脂肪含量。

總括而言,肢體分析有助我們訂立更明確的訓練目標。

其他指標

新陳代謝年齡 (Metabolic age)

新陳代謝年齡是將你的基礎代謝率跟其他同齡的人比較,從而反映出你身體的代謝效率,亦即是你身體消耗卡路里的速度。新陳代謝年齡較實際年齡年輕代表著較健康的新陳代謝,相反就代表新陳代謝較慢,較容易增重、感到疲倦和患病。

骨骼重量 (Bone mass)

骨骼重量反映你骨頭中鈣和磷等礦物質的含量,代表著骨骼的強度和健康。影響骨骼重量的因素包括遺傳、飲食習慣、運動和荷爾蒙改變等等,骨骼重量較低會增加骨折和患上骨質疏鬆的風險。

了解自己的「身體組成數據」有何用途?

追蹤你的健身進度

你可以定期檢測自己的身體組成數據,檢視身體各部位的肌肉和脂肪量隨著時間的改變,是否正在向你的健身目標進發。例如你的目標是增加雙手的肌肉量,但已經持續訓練了一段時間肌肉量都還未有明顯提升,就需要考慮調整訓練計劃和進食更多含有高蛋白質的食物,讓自己可以達到增肌的目標。

方便管理健身及飲食計劃

身體組成數據詳細反映出你身體各個部分的肌肉和脂肪含量和基礎代謝率等指標,這樣有助設計出具有針對性的健身訓練計劃和餐單。例如你左右手兩邊的肌肉不平衡,就可以針對較弱的部分加以訓練。另外,你可以用基礎代謝率配合日常活動量估算出「每日總消耗熱量」(TDEE, Total Daily Energy Expenditure)。計算公式如下:

每日總消耗熱量(TDEE) = 基礎代謝率 x 活動量倍率| 活動 | 活動量倍率 |

| 靜態(睡覺、坐卧、用電腦工作) | 1.2 |

| 輕度運動(每星期運動1-3次) | 1.375 |

| 中等運動(每星期運動3-5次) | 1.55 |

| 大量運動(每星期運動6-7次) | 1.725 |

| 劇烈運動(每日運動2次) | 1.9 |

假設你的基礎代謝率為1800卡路里,平均每星期會運動3-5次(中等運動),每日總消耗熱量就會是:

1800(基礎代謝率) x 1.55(活動量倍率) = 2790卡路里(每日總消耗熱量)找出潛在健康問題

身體組成數據中的體脂率和脂肪重量能直接告訴你現在是否需要減重。如果你體內脂肪過多,就應該以減低體脂率和脂肪重量作為減重目標,並盡量保持肌肉重量不下降。這樣有助預防肥胖相關的疾病,例如是糖尿病、心血管疾病和某些癌症。

常見問題

我應該每隔多久測量一次「身體組成數據」?

建議每隔四至六星期測量一次身體組成數據,這樣有助你了解自己的進度,看看應該如何調整健身和飲食的計劃,達成你的健康目標。

解讀「身體組成數據」可以幫我找出健康隱患嗎?

某程度上可以,身體組成數據可以幫助你了解自己是否脂肪過多,這直接跟糖尿病、心血管疾病和某些癌症有關;而骨骼重量則可以反映骨折和患上骨質疏鬆的風險。但身體組成數據並不包含心跳率、血壓、血糖等監察長期病患的重要指標,因此並不能夠取代一般的身體檢查。

肌肉量如何影響我的健康?

肌肉量直接影響我們健康的各個範疇,包括新陳代謝、骨質密度和免疫系統。足夠的肌肉量有助我們調節血糖、維持正常體重,並且減低患上骨質疏鬆和糖尿病等長期病患的風險。

「身體組成數據」跟我的運動表現有何關係?

身體組成數據跟運動表現有密切關係。肌肉量足夠有助我們提升爆發力、耐力和速度,這樣對提升運動表現非常有幫助;相反,脂肪過多就會令運動表現下降。